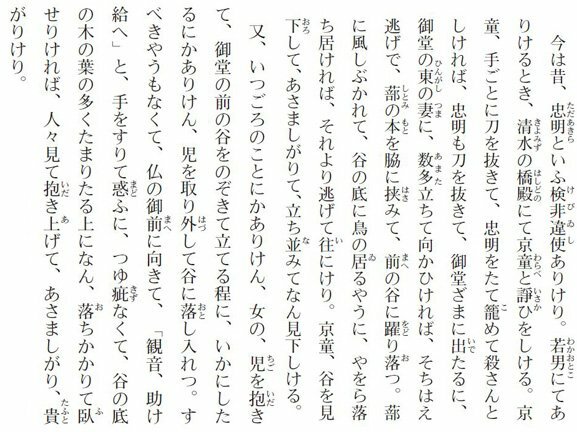

鈴木春信作の、傘を手に清水の舞台から飛び降りる女性の絵。

『清水舞台より飛ぶ女』

引用元:『清水舞台より飛ぶ女』 scan from a postcard

え、飛び降りてる? と、初めて見たときは衝撃でした。

しかしタイトルに「清水舞台」とあるので、「清水の舞台から飛び降りる」という言葉を、女の子で絵にしたものなのね と勝手に納得しました。

その後、清水の舞台から、本当に飛び降りた人がいたと知ってまたびっくり。

しかも一人や二人じゃない。

その飛び降りたひとのなかには老人や女性もいたと知って、またまたびっくり!

この話、私が忘れていただけで、修学旅行のしおりや資料、ガイドさんから聞いたことがあったのかな?

もし私が今、外国からの友人・お客様を清水寺にお連れするとしたら、確実にするねこの話。この絵を見せて。

ではその際、有名な「清水の舞台から飛び降りる」を英語でいう場合は何といえば良いのか?

「清水の舞台から飛び下りる」という表現(the popular expression ‟to jump off the stage at Kiyomizu‟)は、英語の to take the plunge にあたる。

植田一三, 上田敏子, 山中敏彦(著). 2017-6-30 第5刷発行. 『英語で説明する日本の文化 必須表現 グループ 100』. 語研. p.146.

「 take the plunge 」は、「思い切って(覚悟を持って)~する」です。

『清水舞台より飛ぶ女』も載っています。浮世絵の趣きとはだいぶ違いますが、カラフルでポップな江戸女子の衣装が楽しいので、これはこれで好きです

舞台を示して、前置きとか説明もなくいきなり「ここから飛び降りた人もいたんです」といったら驚かれること必至です。

なぜ、江戸時代の人々は、清水の舞台から飛び降りたのでしょうか。

飛び降りの動機

京都新聞 DIGITAL 様の記事を参考にさせていただくと、清水寺は「観音信仰の聖地」。

「飛び落ち」と呼ばれたこの飛び降りの目的は自殺ではなく、観音様へのあつい信仰のもと、病気の治癒など強い願いを抱いて行われたものでした。

『清水寺成就院日記』(1694年~1864年の記録)によると、未遂を含めた飛び降りは200件以上、その生存率は8割以上だったそうです。

清水寺は、観音信仰の聖地だ。古来、霊験や現世利益の逸話は数知れない。「妻観音」として男女の縁も結ぶ。江戸時代には「心願」を抱いて清水の舞台より飛び降りる「飛び落ち」がはやった。明暦二(一六五六)年刊の俳諧手引き書『世話焼草(せわやきぐさ)(世話尽(づくし))』にも「清水の舞台から後飛(うしろとび)」という諺(ことわざ)が載る(巻二)。

元禄七(一六九四)年から元治元(一八六四)年に及ぶ『清水寺成就院(じようじゆいん)日記』の現存百四十八年間の記事の中に、本堂舞台からの飛び落ち(未遂などを含む)は二百件以上ある。文化十一年六月三日、翌年三月十七日と二回も飛び落ちをした「少々乱心者」の娘もいた。「無事」「達者」また「正気」「気丈」の場合も多く、八割以上は命に別状なかったようだが、怪我を負ったり「相果(あいは)て」て死骸をさらされる悲劇もある。実行者は十代から八十代までと幅広いが、やはり十代二十代の若気の過ちが目立つ(横山正幸、加藤眞吾)。

下でクッションの役割をしてくれる木々の状態や、落ち方にもよると思いますが、思ったよりも多くの人が助かっている…?

春信の絵の女性も、「他の人もたくさん生還しているし、私だって大丈夫。これくらい平気!」と、願いごとの成就を信じて飛んだのでしょうか。

明治5年(1872年)、京都府が飛び降りに対する禁止令を出し、この風習は廃れていったようです。

音羽山清水寺(おとわさんきよみずでら)

引用元:清水寺 Martin Falbisoner CC-BY-SA-4.0

引用元:本堂舞台下 そらみみ CC-BY-SA-3.0

現在、下から見るとこんな感じなんですね。

清水寺は、宝亀9年(778年)、僧・賢心(後に延鎮と改名)により開創されました。

長い歴史のなかで火災に遭い消失した本堂は、江戸幕府の第三代将軍 徳川家光の寄進により再建されています。

寛永10年(1633年)に再建されたとのことですが、この「飛び降り」という風習、江戸以前から行われていたのでしょうか。

日本経済新聞様の記事「清水の舞台から…」 無茶な飛び降り、実は願掛け 江戸時代234人、生存率85%から引用させていただきます。

飛び降りの風習は1872年(明治5年)に京都府が禁止令を出し、次第に沈静化。舞台の周りには防止用の竹矢来が組まれた。清水寺は778年の創建と伝わるが、江戸以前の飛び降りの記録は見当たらない。何度も火災を経験し、現在の舞台は1633年に徳川家光の寄進で完成。願を掛けて飛び降りる民間信仰は、江戸期に最も盛んだったと考えるのが自然だ。

「江戸以前の飛び降りの記録は見当たらない」そうですので、この風習が盛んだったのは江戸期ということですね。

清水の舞台を説明するときのために、こちらの文も覚えておきたいと思います。

複雑な木組みで支えられた断崖のように張り出した舞台をもつ清水寺の本堂は京都東部を一望できる。

【英訳】

The main hall of Kiyomizu-dera Temple with a cliff-like balcony supported on an intricate wooden structure commands a panoramic view of the eastern part of Kyoto.

植田一三, 上田敏子, 山中敏彦(著). 2017-6-30 第5刷発行. 『英語で説明する日本の文化 必須表現 グループ 100』. 語研. p.146.